咖啡有拉花之美,

茶亦有书画之美,

或许你喝过茶,

却不一定见过在茶汤上写字作画。

有一种技艺叫做茶百戏,

又称分茶、水丹青、汤戏、茶戏。

它能够将传统书画之美体现在茶汤上,

幻变、灵动,意趣十足。

茶百戏强调“情”和“意”,

随心而动,下笔即成。

“纤纤如画,但须臾即就散灭,此茶之变也”。

图案散灭后,茶汤恢复为原来的状态,

通过特殊技法又可在同一茶汤中,

形成新的图案,可以反复多次变幻,

这就是茶百戏十分独特的地方。

茶百戏是一种采用注茶汤或茶勺搅拌来使茶乳变幻形成图案的独特技艺,能使茶汤汤花瞬间显示瑰丽多变的景象。若山水云雾,状花鸟鱼虫,如一幅幅水墨图画,这需要较高的沏茶技艺。

茶百戏的历史发展

茶百戏这三个字的首次出现,则是在北宋陶谷《清异录》之《荈茗录》里。文中记载:

“茶百戏,至唐始盛。近世有下汤运匕,别施妙诀,使汤纹水脉成物象者,禽兽虫鱼花草之属,纤巧如画,但须臾即就散灭。此茶之变也,时人谓之茶百戏。”

这种奇丽杯盏景观,得益于对“注汤幻茶”或“下汤运匕”的纯熟操作、细腻拿捏。晃腕注汤和茶勺搅动之间,“汤纹水脉”灵动而成。可谓“茶中有画、画中有诗”!

刘禹锡在《西山兰若试茶歌》描述:“骤雨松声入鼎来,白云满碗花徘徊。”的后半句就描述了茶盏内浓密的泡沫上漂浮着花纹的场景。

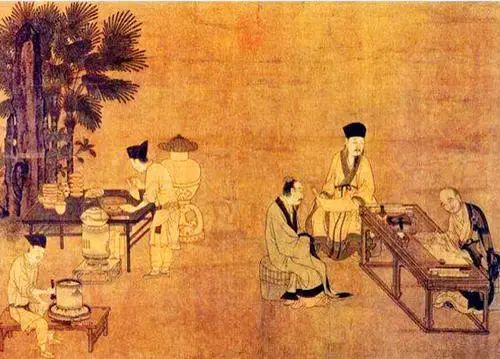

到了宋代,点茶和斗茶风靡,茶百戏也做到了极致。

在宋代,茶百戏可不是寻常的品茗喝茶,文人雅士把茶百戏与琴、棋、书并列,是士大夫们喜爱与崇尚的一种文化活动。

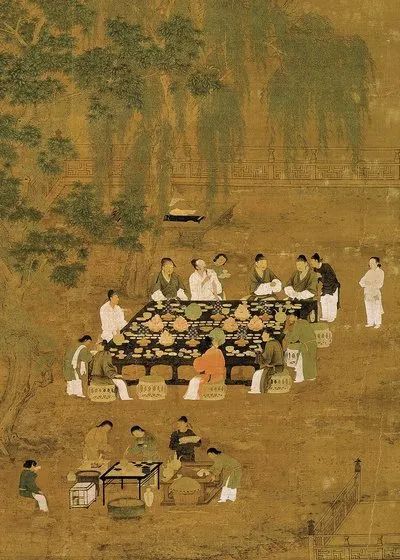

宋徽宗不仅亲自撰写《大观茶论》论述点茶、分茶,还亲自烹茶赐宴群臣。

宋徽宗·文会图·点茶

宋代许多文人如陶谷、陆游、李清照、杨万里、苏轼都喜爱分茶,留下了许多描述分茶的诗文。

宋人杨万里咏茶百戏曰:“分茶何似煎茶好,煎茶不似分茶巧……”

陆游在《临安春雨初霁》中描述了分茶的情景:“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。”

入元以后,统治者对精致儒雅的点茶和分茶技艺没有多大兴趣,他们喜爱直接饮茶,对团饼茶“爱”不起来,斗茶活动开始衰落。

明朝开国朱元璋登基后,为了突出自己的新政绩,决定把宋代点茶法改成更便捷的泡茶法(用于点茶的原料龙凤茶团,制作用时较长且造价昂贵,普通百姓消费不起)。自此茶百戏陷入沉寂和没落,直到到清代后期才没有相关的详细记载。

近些年来,许多人重视文化传承,重拾古老技艺,力图重现失落的茶文化,如唐之煎茶、宋之点茶等,我们也可以管窥古代茶事之盛。

本文来源于同德

如涉及版权问题请联系删除