茶是日常必需品,也承载着艺术生活,更蕴含和、融之道。

长期以来,我们把对自然、人生、国家和宇宙的思考融入其中,形成精深的茶道。备茶时对茶、器具、方法的讲究,品茗时对饮茶环境的追求,都贯穿了“和”的价值认同。

让我们跟随“茶·世界”策展老师的详细解读,共同寻找中国茶道中的和合之美——

茶

人

茶

书

历代茶人写作的茶书、茶文,是对茶理论的直接记载,茶诗、茶画、茶具等也反映了理论的多方面内容。古代茶理论,既包括茶、器、水、火等物质要素的相融互济,也包含人与环境、意境的协调统一,更蕴含人对自我的追求。

神农氏被认为是最早的茶人。神农发掘了茶的药用价值,是茶进入实用生活的开始。

从神农时代直至唐以前,饮茶逐渐从西南地区向其他区域传播。这时涌现出一些爱茶之人,但对茶文化有详细记录的则为西晋时期的杜育。他写作的《荈赋》,是迄今已知存世的首篇茶学文章,以简洁优美的文字描绘了茶树生长、茶叶采摘、煮茶之水、品茶器具、饮用方式、茶汤样貌、饮茶功效、乃至茶叶的欣赏等一系列画面。

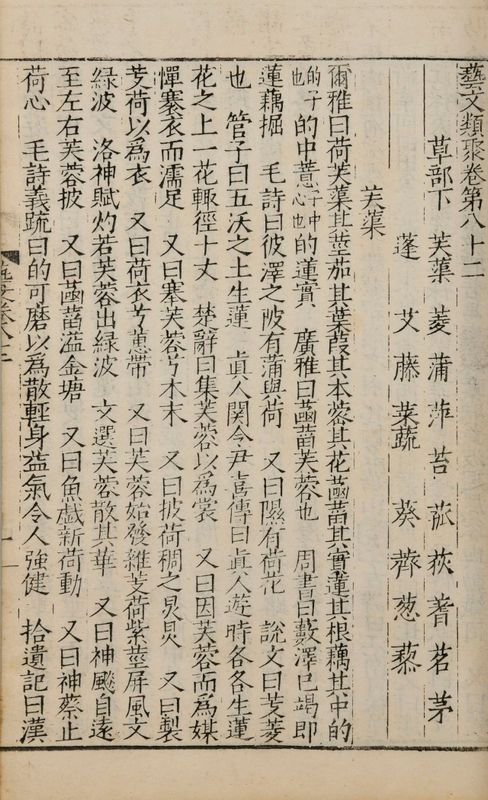

艺文类聚一百卷-荈赋

唐代茶叶生产规模扩大,饮茶之风南北盛行。饮茶风俗的普及,是茶文化、茶理论飞跃发展的前提。以陆羽、卢仝为代表的茶人,写作茶书、茶诗,推动茶文化得以正式确立。

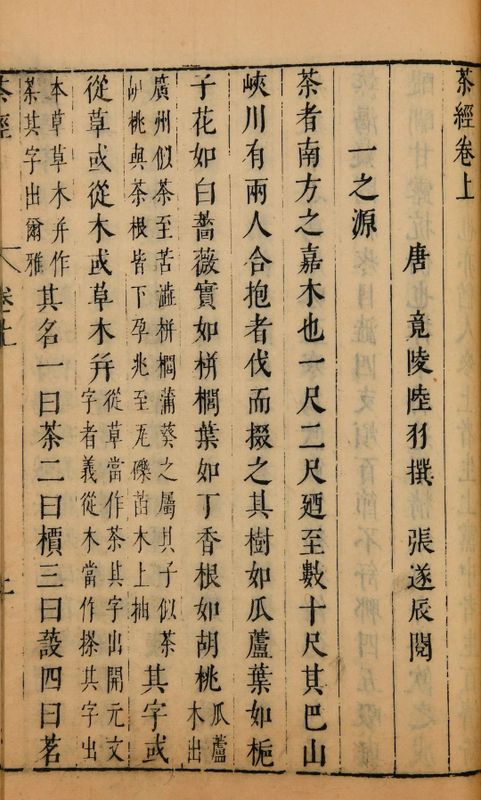

陆羽编撰了世界上第一部茶学专著《茶经》,分别从茶叶生产、饮茶方法和器具、茶道等方面综合论述茶文化。

百川学海九十九种一百四十一卷-茶经

《茶经》提炼了人、茶、水、火、器的融合之道——

茶宜“精行俭德之人”,

强调人与茶协调统一;

种茶得所,采摘因时,制作有法,

茶的生产、制作顺应自然规律;

茶香借水而发,

“活”与“洁”是为择水标准;

火候至关重要,

在水沸腾的恰当时机投茶,

才能煎出上乘茶汤;

茶具讲究实用和美感,

茶盏尺寸、颜色要与茶汤匹配……

《茶经》问世后,在唐朝当时即广受欢迎,文献记载茶叶店铺中多供奉陆羽像。河南巩义司马家族墓地出土的唐三彩茶具模型,包括一件坐于煎茶风炉旁的人物俑,应该就是陆羽之像。

唐三彩茶具模型

唐代诗人卢仝作《七碗茶歌》(原名《走笔谢孟谏议寄新茶》),描述了从“喉吻润”“破孤闷”直至“通仙灵”“两腋习习清风生”等不同层次的饮茶境界,充分展现了茶带给人的精神享受。

该诗为后世传颂,卢仝被奉为“茶仙”,由其“玉川”名号而来的“玉川煎茶”成为经久不衰的绘画题材,文人借此表达自由洒脱、放浪形骸的精神追求。

清 金农山水人物册

唐代诗人爱茶者众。白居易是众多爱茶诗人中的一位。尤为难得的是,考古工作者在河南洛阳白居易故居发现一批茶器,可能是白居易或其家人的饮茶用具。这些茶器以黑釉、白釉、三彩器等陶瓷器为主,风格实用质朴。

河南洛阳白居易宅院遗址出土茶具

到了宋代,茶文化兴盛,涌现出数量众多的茶书,其中对斗茶、贡茶的详细介绍突显出宋代饮茶重技巧和视觉艺术的特征,体现了宋人的生活美学,代表茶书有《茶录》《大观茶论》《宣和北苑贡茶录》等等。

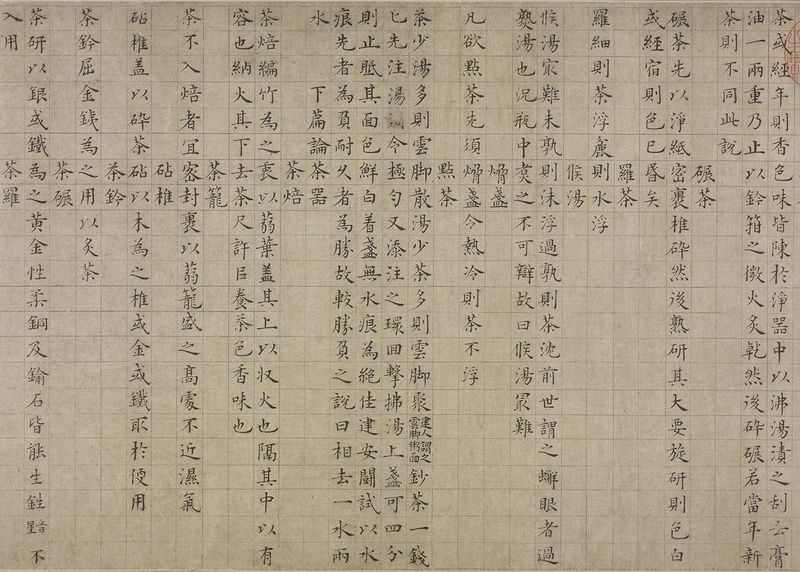

宋元人书 蔡襄茶录卷(局部)

《茶录》是继《茶经》之后较有影响的茶学著作,由北宋名臣、书法家蔡襄所作,重点介绍建安贡茶的品鉴、储存、烹饮之法,以及各类茶具的材质、功用。

《大观茶论》作者系宋徽宗赵佶,其帝王身份显示出宋代最高统治阶层对饮茶文化的推广和茶理论的构建。

明代进入普遍饮用散茶的时代,茶书数量众多,且首次出现《茶集》等茶书汇编。明代流行泡饮散茶法,无须像唐、宋时期一样碾磨茶末,不添加辛香料,更接近茶本原的自然之道;品饮茶汤时,讲究茶侣人数勿多、心意契合,对饮茶环境的清幽提出明确要求。

文徵明《茶具十咏》等茶画,描绘文人在山斋中饮茶,或静坐独处,或与一二知己对谈,传达出在饮茶中面向自我的精神追求。

明 文徵明茶具十咏图轴(局部)

清代茶理论主要延续明代。乾隆皇帝凭借茶事活动之丰富、留存文物数量之多,成为清代颇具代表性的茶人。他积极学习文人传统饮茶文化,乐于追新求变,或亲自参与、或下命内府,制作了大量与茶相关的书画、器物。

在下图绘画作品中,乾隆皇帝身边均绘有茶架,架上放置茶叶罐、茶盏、茶壶、水缸等器具。这种集中放置茶具的格架,是在继承唐代已出现的“具列”基础上的发展创新。

清 弘历岁朝行乐图(局部)

清 弘历观月图轴(局部)

历代茶人重视饮茶用水,乾隆皇帝亦不例外。《玉泉山天下第一泉记》记录了他的择水标准:“水之德在养人,其味贵甘,其质贵轻。”他还崇尚用露水、雪水等天然之水烹茶,《清人画弘历古装通景屏》展示出乾隆皇帝命人取雪、融雪烧水并将雪水用于烹茶的全过程。

清弘历古装通景屏(局部)向左滑动,看乾隆帝融雪烹茶全过程

草

木

之

间

“茶”字构成即“人在草木间”,说明饮茶本身即蕴含人与自然的融合之道。

饮茶之所本无固定要求,但自然成为人们最为崇尚的饮茶环境。从唐宋文人于室外的松石间品茗,到明代营建茶寮(即茶舍),文人愈发重视饮茶空间的营造。

《茶经》“九·之略”记载,在寒食节前后现场采摘、制作茶叶,制茶用的七种工具可以省略;在山石松林、泉水溪流间煎茶,复杂的茶具亦可省略,传达出制茶、饮茶重天然的内涵。宋代《撵茶图》《春宴图》《文会图》等画描绘了文人饮茶的自然之趣。即便是宴会,也如《春宴图》一般在室外空间举行,雅趣胜于喧嚣。

宋 春宴图卷(局部)

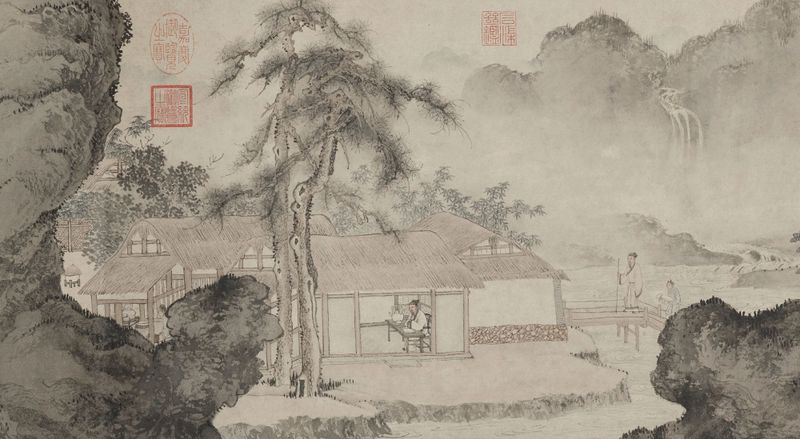

明代茶画描绘的饮茶环境更为具象。唐寅《事茗图》描绘一处建于山水中的茅草屋,画中主人在此品茗、静候挚友,童仆在一旁起火烧水。身居自然、远离喧闹的环境,传达了画家与世无争、天人合一的精神追求。

绘画中描绘的饮茶草屋,多建于山水中,应是明代文人热衷营建的专门茶舍,即茶寮。文人精心营建的茶寮,是一种具有自然意味的意象空间,他们在此品茗、独坐、会友,与自我对话,在天地神游。

明 唐寅事茗图卷(局部)

清代皇帝继承和发展了明代文人对饮茶空间的追求。康熙、雍正、乾隆三位皇帝,“移天缩地在君怀”,模仿江南名胜在北方兴建皇家园林,其中就包括乾隆皇帝营建的多处茶舍。

千尺雪茶舍,模仿自明代名士赵宧光于苏州寒山营建的别墅,其内千尺雪一景,飞瀑如雪,天下闻名,可在此观瀑布飞舞,听溪流清音。这样的饮茶环境,既表达出道法自然、融入天地的和合观念,也体现了乾隆皇帝对中华传统文化的传承。

茶

化

四

海

作为一种生活方式,饮茶将不同族群和不同人联系起来,并促进了相互关系的融合。

历史上的少数民族聚集地区,多发现有茶相关遗存,各民族发展出各具特色的饮茶风俗,并渐趋融合一体。在辽、金、元、清代,饮茶风俗表现的民族融合尤为明显。

墓室壁画和器具显示,辽地的饮茶风俗,最初学习唐人的茶法,到北宋晚期已与宋人饮茶方式、器用大体相同。

辽 黄釉执壶

金代饮茶之风兴盛,茗饮深受社会各阶层喜爱。在宋、辽文化的影响下,女真人形成“先汤后茶”的待客习俗,并融入礼仪制度。金人的饮茶方式和所用器具几乎完全学习北宋。元代蒙古贵族的饮茶方式,既包括汉地特征明显的直接冲点茶末,也包括具有蒙古族特色的混饮茶与酥油。

饮茶风俗的融合趋同,从日常生活的层面反映了多民族融入中华民族大家庭的进程;饮茶习惯成为各阶层的生活必需,更是深入劳动、休闲、礼仪等生活的方方面面。

南宋 李嵩骷髅幻戏图页

南宋李嵩《骷髅幻戏图》画面左下角,手艺人行李担上满装生活必需品,其中包括一件曲柄汤瓶,为点茶用茶瓶。

清 张恺 升平演乐图轴

清代张恺《升平演乐图轴》,表现了梨园优伶排练的场景,桌上摆放茶壶、茶盏,供他们休息时饮用。

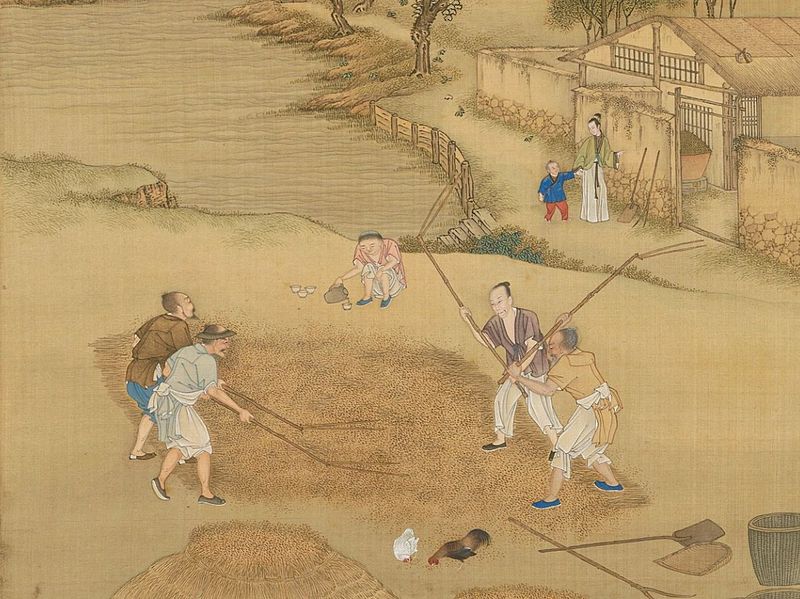

清 胤禛耕织图像册

清人画《胤禛耕织图像册》是以雍正皇帝为主角创作的耕织图像。在“持穗”图中,一小童正在用壶斟茶,体现出饮茶进入乡间的耕织生活之中。

清 喻兰仕女清娱图册

清 紫檀木边画玻璃人物图挂屏(局部)

清代喻兰《仕女清娱图册》、紫檀木边画玻璃人物图挂屏,分别表现了仕女、老者怡然自得的休闲饮茶生活。

清 乾隆款白玉光素碗

早在宋代,茶已明确进入祭祀等礼仪活动中。清代宫廷使用的乾隆款白玉碗,玉碗盒内有清宫黄签,书“孝陵白玉碗”,可知此玉茶碗为顺治皇帝陵寝祭器。

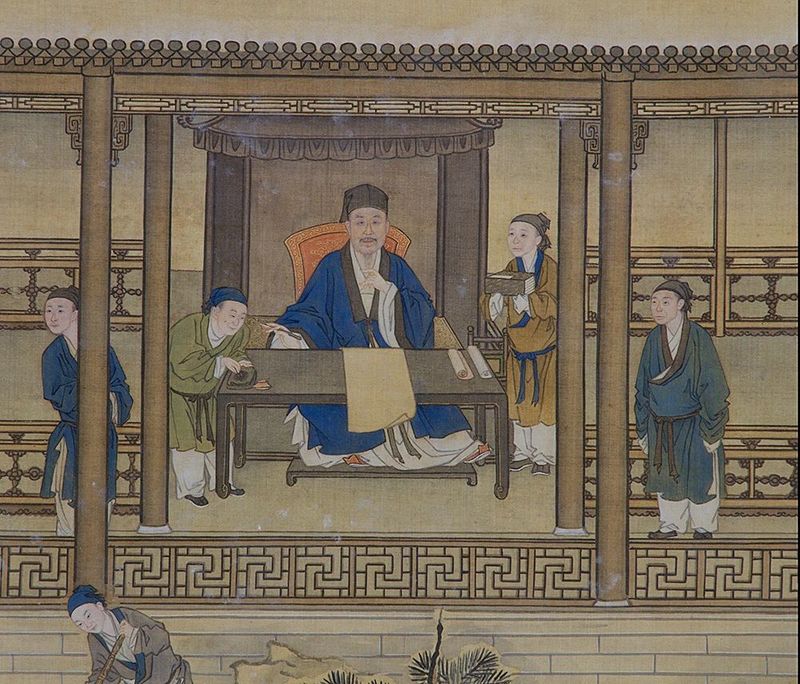

清 弘历是一是二图

正是由于饮茶深深融入中国人的生活,成为中华文明的载体,皇帝的饮茶就具有了更深层次的内涵。清人画《弘历是一是二图》,描绘乾隆皇帝着汉装坐于茶舍中。

茶舍内陈设由上古时期的玉璧、三代铜器、汉代嘉量、宋明瓷器等古董组成,传达出乾隆皇帝典守中华优秀传统文化的意象。

齐家文化 乾隆御题玉璧

茶文化推进了不同人、不同族群关系的融合,深深融入中国人的生活,成为传承中华文明的重要载体。内地至边陲,都市至乡野,庙堂至民间,茶香点亮美好生活,助人践行修身、齐家之法,承载着中国社会中的秩序与和谐。(来源:故宫博物院)

如有侵权请联系删除